早稲田サロン(2025.06.14)

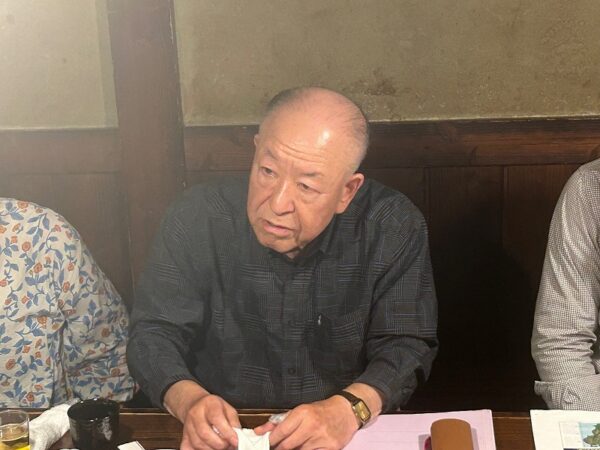

6月早稲田サロンは去る14日(土曜)夕刻、定例会場の居酒屋「壱番館」に小金井

稲門会の「ブリッジ同好会」代表を務める立松英信さん (1972 理工・院 卒)を講

師役にお迎えし、「150年の鉄道技術のあゆみ」の題目で我が国の鉄道のあゆみ

を技術面から振り返り、併せて世界における鉄道の高速化の潮流についてお話

いただきました。

折から「鉄道ファンの会」の発足と相まって 「サロン開催案内通知」の発信から

僅か半日足らずで 聴講希望者が通常の会場収容枠の限界に達する応募数とな

ったため店舗側に急遽掛け合い、隣のテーブルを追加しての講演となりました。

大学で応用化学を専攻し、我が国が鉄道開業百周年を迎えた1972(昭和47)年に

奇しくも「日本国有鉄道(=国鉄)」に入社した立松さんは、翌年2月に配属された

「鉄道技術研究所」<注>で、コンクリート橋や高架橋の鉄筋腐食・経年劣化予防

などの鉄道車両の安全走行面を支える鉄道インフラ分野の研究に取り組んで来

られ、永年に亘る優れた研究の業績が評価され2009(平成21)年4月の春の叙勲で、

「紫綬褒章」を62歳で受章。2019(令和元)年11月の秋の叙勲では「旭日小授章」を

受章します。

<注>国鉄の民営化(1987)に伴ない、「(財)鉄道総合技術研究所」に組織変更。

今回は我々にとってより身近な「鉄道車両」について技術面の変遷に焦点を当て、

作成資料(添付資料その1~その12)に基づき、お話くださいました。

我が国の鉄道の150年間における技術面のあゆみを振り返る時、およそ50年づつ

三等分して流れを概観することができると、立松さんは仰います。

今日に至る最後の50年間に 国鉄の解体に伴う分割・民営化により現在のJRが誕

生したのは我々の記憶に新しい処です。なおこの50年は技術面に著しい進展が

見られたことから、更にこれを前期(~2000年)の「電化時代」と後期(~現在)の

「1T化時代」の各25年に分けることもできるそうです。➡ 添付資料その1参照。

高速化技術(新幹線で300Km/hレベル、在来線特急で150Km/hレベル)で飛躍的進

展を遂げるのはJRに移行してからで、リニア中央新幹線(500km/hレベル)も実用

化の段階に来ていることは周知の通りです。 東京五輪の年(1964年)に開業した

東海道新幹線(210km/hレベル)が世界の鉄道高速化潮流の引き金となり、その8年

後に開業した山陽新幹線では依然 210km/hレベルでしたが、現在は東北新幹線で

320km/hレベルを達成するまでに至り、鉄道先進国である仏でも我が国に負けじ

と、TGVの本格高速化が推し進められた結果、1981年に開業したパリーリヨン間

を260km/hで走行したのに続き1989年には、新たに開業した大西洋線で300km/h

を達成するまでになっています。➡ 添付資料その2~8 参照。

一方、わが国の場合は地震が多い地勢的な事情から鉄道高速化技術の研究と並行

して「安全性」を最優先に位置づけ、立松さんが国鉄に入社した当時は出勤すると

「日本国有鉄道安全綱領」を唱えさせられたそうです。➡ 添付資料その10 参照。

今後の技術開発の課題としてのキーワードは「安全性」だそうで 「自然災害に強い

システムの構築」、なかでもとりわけ「地震対策」が、最重要課題だと云います。

あの「東日本大震災」(2011年)の際に東北新幹線の高架橋脚が構造物に損傷を負い

ながら走行中の車両の脱線を防いだ事例説明を聴き、立松さんの専門分野の研究

が、「華やか」に見える鉄道車両の高速化を「縁の下」で支えていることが実感され

るとともに、鉄道インフラの重要性を改めて認識した次第です。

➡ 添付資料その9、11~12 参照。

鐡道車両の高速化に伴ない、同時に「如何に緊急時に迅速に車両を止められるか」、

「ブレーキシステムの研究が重要」との、立松さんの言葉が印象に残りました。

最後に、講師近影と講演資料(全12枚)、講演風景写真数点を添えて報告とさせて

いただきます。

以 上

早稲田サロン世話人 岸川 公一、矢吹 淳