イラク-史跡の宝庫(岸川公一氏)

イラク ー 史跡の宝庫(会員投稿:岸川公一氏)

はじめに

今から8年ほど前、小金井稲門会の新入会員として「早稲田サロン」で、予てから関心の深かった「イラクの史跡と古代文明史」に関する話をさせて貰いました..

これは入社後、初の海外渡航先となった中近東のイラク共和国にプラント建設工事で1977年夏からイラン・イラク戦争が勃発する1980年秋まで滞在した間、興味を持った同国の古代シュメール文明以降の興亡史と古代建造物(史跡)の蒐集資料を網羅した、「総花的」内容のものでした。

2020年春に始まる「コロナ禍での巣籠もり」期間中に資料を見直す機会を得て、テーマ別に纏め直した文書を改めて翌2021年1月~3月と今年1月末に、小金井稲門会H.P.に投稿しました。

「史跡の宝庫」のイラクにあって、投稿文書中で詳しく触れられていない史跡について今回、改めてご紹介させていただきます。ご興味がお有りの向きは、より理解を深めていただく意味からも先の投稿文書と併せて本書をご笑覧くだされば幸いです。

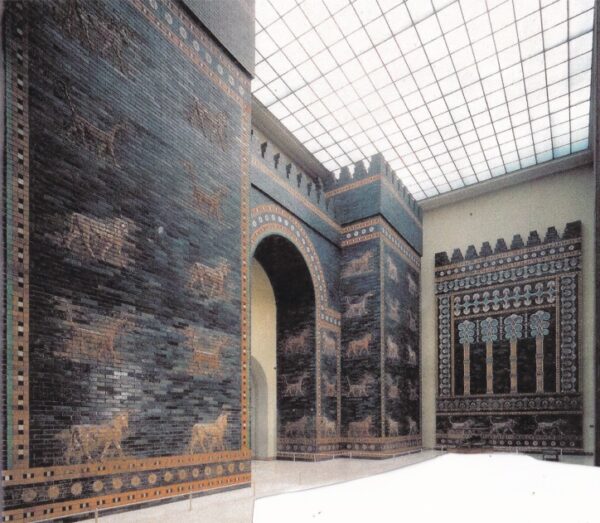

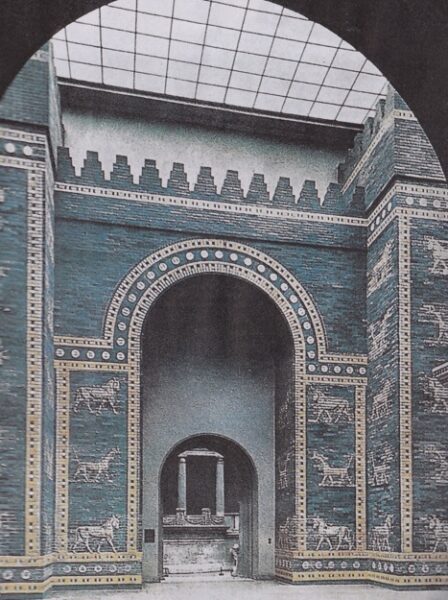

① バビロンのイシュタル門 【 新バビロニア帝国:紀元前600年頃 】

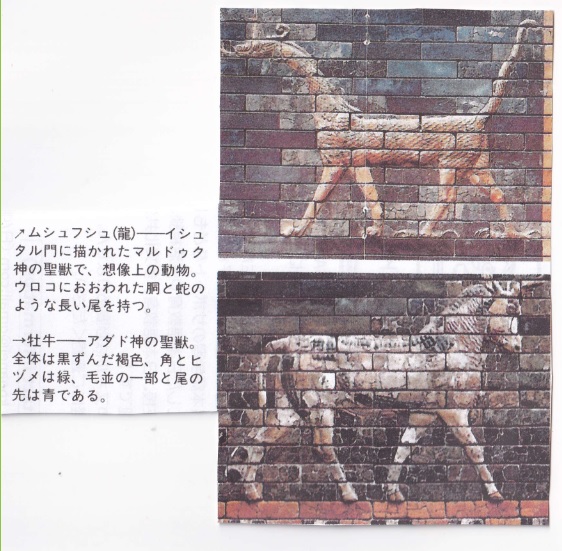

新バビロニア帝国の王都バビロンの正門に当たる、壮麗・荘厳な構えの城門。瑠璃(群青)色の鮮かな彩釉(さいゆう)レンガ製の壁面にはアダト神(天候を司るアッシリアの神)の聖獣である牡牛と、マルドウク神(バビロニアの最高神でバビロンの都市神)の聖獣・ムシュフシュのレリーフが施され、当代オリエント随一の栄華と繁栄を誇ったと云われる都市バビロンを象徴する、城門である。

「ムシュフシュ」は、ウロコに覆われた胴体と蛇に似た頭部と尾、獅子の前脚と猛禽類の後脚とを備えた想像上の動物で、牡牛と共に外敵の侵略や邪悪な霊の侵入を城門入口で撃退する守護聖獣としての役割を担っていたとされる..

帝国の第二代領袖・ネブカドネザルⅡ世(在位 紀元前605年~562年)の治世下の紀元前600年前後にバビロン市街を大々的に整備・造成した際に建造されたと推定され、二十世紀初頭にこの地を統治するオスマン・トルコと軍事上の同盟関係にあったドイツが派遣した遺跡調査隊によってバビロン市街の数々の遺構とともに発掘され、「史跡保護」の名目でドイツ本国へと持ち帰られて現在、ベルリンのベルガモン美術館に展示されている。

② アッシリアのラマッス像 【 アッシリア帝国:紀元前900年頃 ~ 同700年頃 】

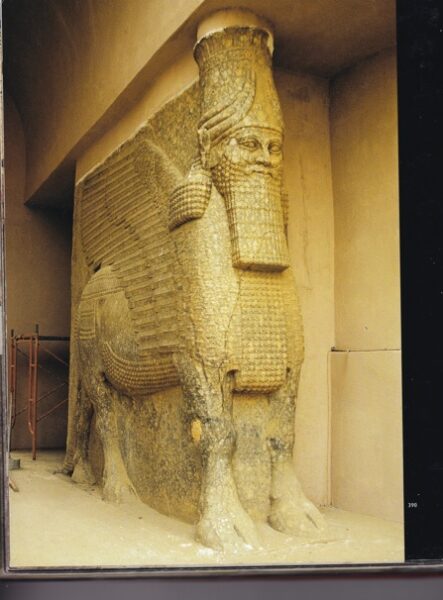

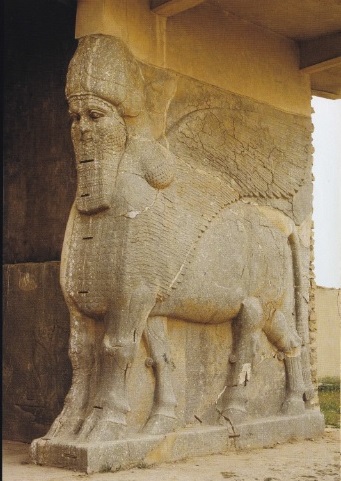

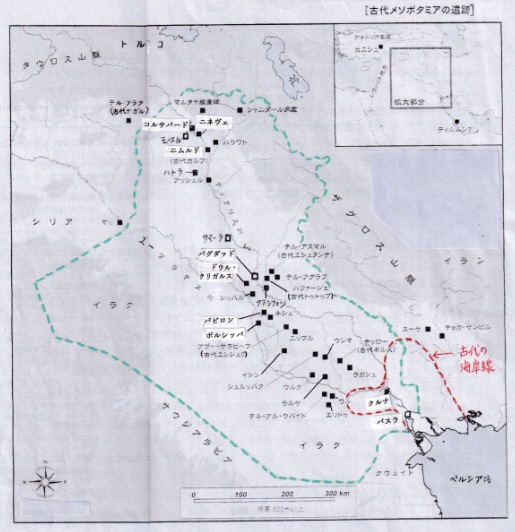

紀元前2000年前後にメソポタミア地方北部のアッシュルの地に誕生したアッシリア帝国は、千年以上に亘るその長い統治歴の中で王都を、手狭となったアッシュルから100kmほどの北のニムルドへ、更にその近隣のコルサバードから最後はニネヴェへと遷都するが、この間にも常に王都を外敵の侵略や悪霊の侵入から守っていたのは、王宮の主要な出入口の両端に対(つい)で設置され睨みを利かす、「ラマッス」像と呼ばれる人面の頭部に聖獣を示す角冠を被り、牡牛の脚と胴体と翼を併せ持った奇怪な外観の、守護聖獣像であった...

十九世紀半ば頃からアッシリア地方の遺跡調査に当たった英国の考古学者、ヘンリー・レヤード(1817~1894)を隊長とする調査隊が、ニムルドの現場で「アッシリア帝国・中興の祖」とされるアッシュール・ナシルパルⅡ世(在位 紀元前883年~859年)の王宮跡から初めてラマッス像を発掘したのを皮切りに、コルサバード、ニネヴェの各王宮跡からも、ラマッス像が相次いで出土した...

英国本土に持ち帰られたラマッス像を基に、大英博物館で精巧なレプリカが複数体製作され、同博物館の「アッシリア文化展示室」の入口でその威容を誇っている。

③ 「バベルの塔」と間違えられた史跡たち

西欧キリスト教世界の人々にとって「旧約聖書」の「バベルの塔説話」<*>に登場する「バベルの塔」の存在は、メソポタミア地方一帯をイスラム教が席巻する西暦七世紀半ば以降、完全に「遠い物語の世界」となっていた...この地方一帯を統治するオスマン・トルコが弱体化の兆しを見せ始める十七世紀に入り、およそ千年ぶりに王都バグダッドの地を訪れ始めた彼ら西欧の探訪者たちは、「旧約聖書」の中で語られた「バベルの塔」が実際に存在したかを「検証」しようと現実世界のなかに、躍起となってその「痕跡」を探し求めた、と伝えられています...

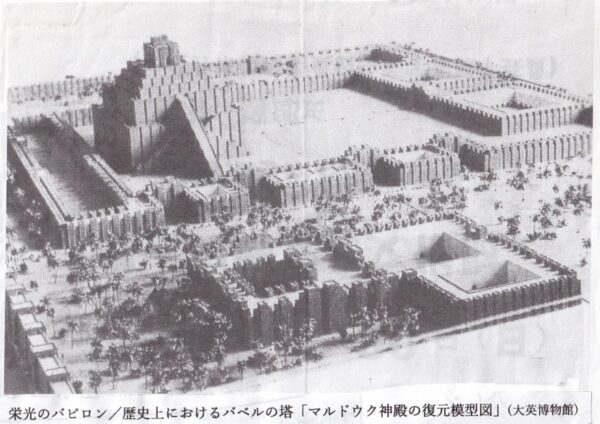

紀元前600年頃、バグダッドの南方80kmほどの新バビロニア帝国の王都バビロンにマルドウク神殿の「付帯聖塔」として建立され、続くアケメネス朝ペルシャの統治下で一地方都市として放置され荒廃化した「バベルの塔」は、すでに二千年以上が経過していた十七世紀には完全に朽ち果て、痕跡すら遺(のこ)されていなかった訳ですが、そうした中で「バベルの塔」があったとされる「シンアルの平原」を求め、西欧キリスト教世界の探訪者たちが苦心惨憺(さんたん)して捜し廻ったとされる「バベルの塔」跡について、以下にご紹介します。

<*> 概要は2024年1月の稲門会H.P. 「概説-古代オリエントと旧約聖書の世界」をご参照ください。

③―1 ドウル・クリガルスのジッグラト(聖塔) 跡 【 カッシート朝:紀元前1400年頃 】

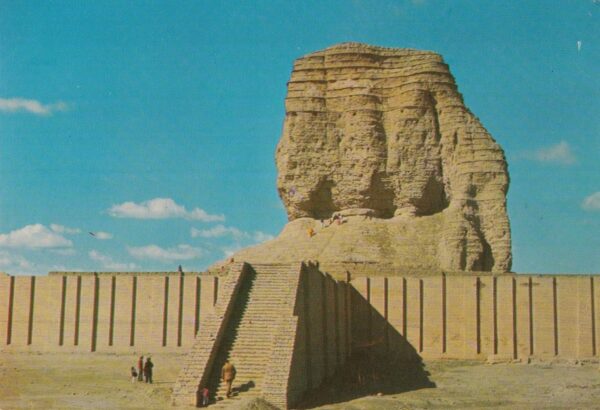

十七世紀初頭、オスマン・トルコの王都バグダッドに西欧世界の探訪者たちが足を踏み入れて間もなく彼らが目にしたのは、バグダッドの南西15Kmほどのドウル・クリガルス(現代名:アガルクーフ)に遺(のこ)る日乾しレンガ製の中核部を有する、高さおよそ五十mの奇怪な外観の「聖塔」跡であった..これこそは「旧約聖書」中の「バベルの塔」跡だと信じた彼らは、この「発見」を当時の西欧世界に嬉々として報じた、と云われる...

彼らが「バベルの塔」跡と「確信」したこの聖塔は、実際は古バビロニア帝国を継承したカッシート王朝(バビロン第三王朝)のクリガルスⅠ世が、北方の雄アッシリアや台頭目覚ましい東国イランに興ったエラムなどの外敵に備えて築いた要塞都市ドウル・クリガルスの地に、紀元前1400年頃に建立した聖塔であった...

注)本史跡については2021年2月の稲門会H.P.「メソポタミア興亡史」の中でも触れています。

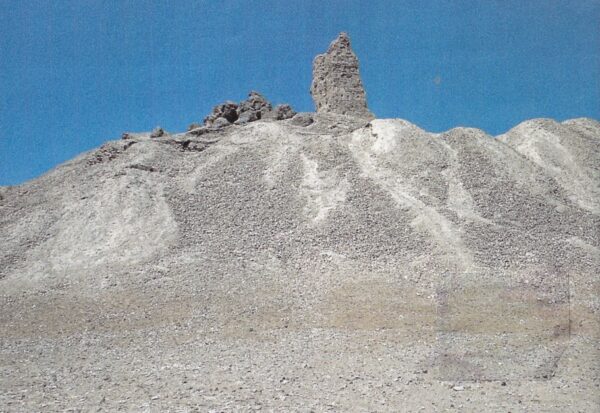

③―2 ボルシッパのジッグラト(聖塔) 跡 【 新バビロニア帝国:紀元前600年頃 】

ボルシッパ(現代名:ビルス・ニムルド)は、バグダッドの南方100km (バビロンの南西20km)ほどのユーフラテス川東岸にある、ウル第三王朝期(紀元前2000年頃~)からアッバース王朝初期(西暦800年頃)にかけて存続した古代都市である..都市神ナブ(文字を司る神)を祀る聖塔は、ハンムラビ王を輩出した古バビロニア帝国(紀元前1700年前後)の時代に建立され、千年以上の歳月を経た新バビロニア帝国(紀元前600年前後)の時代に、二代目領袖のネブカドネザルⅡ世の手で改修されたことや、この聖塔が「バベルの塔」と同一構造の「姉妹聖塔」であることなどが、史跡発掘調査の際に出土した石碑に刻まれたレリーフ並びに解読された碑文から、判明している。

1900年代の前期に行なわれた英国隊による史跡発掘調査で、聖塔跡から出土した石碑の表面には改修されたこの聖塔が、バビロン市内に建立された「バベルの塔」(=基礎部分のみが出土)と同様の七層から成り、高さ約70m(高さ約90mのバベルの塔より一回り小さい規模)であることを示すレリーフとともに、「ナブの塔を天に届かせよう」とネブカドネザルⅡ世が宣言したアッカド語で書かれた碑文が、刻まれていた...

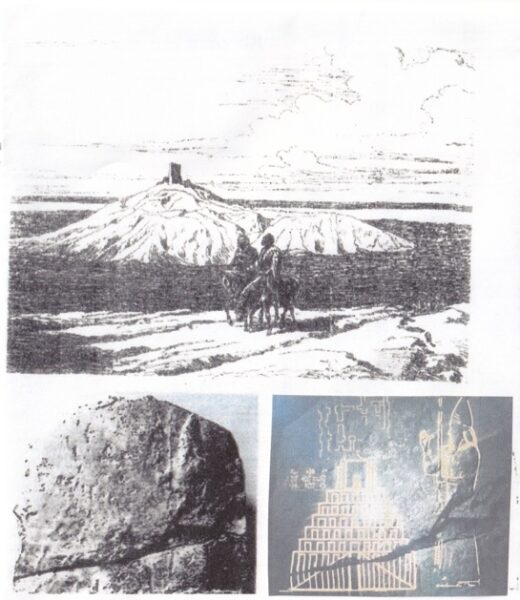

「聖塔」跡は、一面をがれきに覆われた丘の頂きに地上47mの高さで佇立する、頭部が二枚に裂けた状態の奇怪な姿を晒(さら)す焼成レンガ製の柱が、僅かに往時の名残(なごり)を留めている..

西欧世界の探訪者たちがおよそ千年ぶりにこの地に足を踏み入れて二世紀が経過した十九世紀に入り、王都バグダッドから離れた地にある「ボルシッパの聖塔」跡の存在が彼らにも知られるようになると、同地を訪れた探訪者たちは周囲一面をがれきの山で埋め尽くされた丘の頂きに、二枚に裂けた柱が聳(そび)え立つ異様な光景を目の当たりにして、これこそ「旧約聖書」の「創世記」の章で「主(ぬし)ヤハウエの怒りにふれ崩落した」とされる「バベルの塔」跡に間違いないと「確信」し、この「大発見」を当時の西欧世界に報じた、と云われる...

(上)ボルシッパの聖塔描写[19世紀]

(左下)出土した石碑 (右下)石碑表面を明示したもの[19979]

③―3 サマーラのマルウイヤ・ミナレット(螺旋聖塔) 【 アッバース朝:西暦852年 】

十七世紀初め、王都バグダッドを初めて訪れた西欧の探訪者たちは、「旧約聖書」の「バベルの塔」を描いた十六世紀オランダの画家P.ブリューゲルの絵画等を通じて抱くイメージから、バグダッドの北西80kmほどの古都サマーラに存在すると現地で聞き及んだ、「螺旋状の聖塔」を「バベルの塔」跡ではないかと最初に想い浮かべた、と伝えられている..

しかしこの螺旋(マルウイヤ)聖塔は、アッバース朝の治世下で九世紀にバグダッドから遷都された当時の新都サマーラに、第十代カリフ・ムタワッキルの勅命で同世紀半ばに建立されたイスラム回教寺院の「付帯聖塔」である事実が、オスマン・トルコ側から伝えられたことで「バベルの塔」跡ではあり得ないことが、西欧の探訪者たちにも明らかとなった...

注)本史跡(=世界文化遺産に認定済み)については、2021年3月の稲門会H.P. 「イラクの世界遺産」の中で写真とともに詳しく解説していますのでご参照願います。

参 考 添 付

- マルドウク神殿の復元模型 (バビロン市内)

- メソポタミア地方の史跡所在地 一覧

以 上 (文責:岸川)